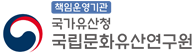

문화유산 과학적 분석

금속, 유리, 도·토기, 안료 등 다양한 재질의 문화유산의 성분 및 미세조직 분석을 통해 제작당시의 원료의 성분, 제작기법 및 산지 등을 추정하는데 활용되고 있다. 또한 최근 BT(Bio Technology) 분야인 분자생물학적 기술을 응용하여 출토 인골 및 동물뼈의 DNA 분석, 고생물유체의 안정 동위원소 분석 및 출토 유기 시료의 과학적 분석 연구를 추진 중이다.

금속

유적지에서 출토된 철기, 청동기 등 금속 유물의 성분을 분석하여 합금 상태를 확인하고 미세조직을 관찰하여 주조, 단조 등의 제작기술을 알 수 있다.

납이 포함된 금속 유물은 납동위원소비 분석을 이용하여 원료 산지를 추정할 수 있으며 미세조직 내 존재하는 비금속개재물의 성분 분석을 통해 사용한 원료 물질 등을 확인할 수 있다.

도자기·토기

도자기, 토기, 기와 등의 광물 조성, 화학 성분, 미세 구조를 관찰하고 소성온도, 발색 특성 등을 규명하여 제작기법을 연구한다.

출토 및 채취지역의 지질학적인 특성에 근거를 두고 지구화학적 분석을 통하여 원료의 산지를 추정할 수 있다.

석재

석조문화유산을 구성하고 있는 암석과 광물의 종류·조직 및 성분을 분석한다. 또한 고문헌 및 지질정보 탐색, 현지조사를 수행하여 과거의 제작기술 및 추정산지를 연구한다.

석조문화유산의 표면변화를 정량적으로 평가할 수 있는 비파괴 방법을 개발 및 적용하여 중요 석조문화유산의 보존관리를 위한 정책자료를 제공한다.

안료·유리

불화, 초상화 등 회화에 사용된 안료, 염료, 직물을 연구한다. 채색면 등의 관찰과 성분 분석을 통해 사용된 안료와 염료 확인 및 표현 기법을 확인하며 직물의 종류와 제직방법을 알 수 있다.

유리의 형태(색상, 크기) 관찰과 화학 조성 분석을 통해 지역과 시대에 따른 제작 기법 특성을 확인하고 나아가 유통의 시기와 경로를 파악할 수 있다.

메뉴담당부서 : 보존과학연구실 연락처 : 042-860-9094